花輪理事長の独り言

今年(2022年)3月で院長を退任しました。4月1日から、医者卒業旅行として、東海道五拾三次(日本橋から京都三条 約450km)を約1ヵ月かけて一人で歩きました。半世紀やって来た仕事を吹っ切り、次の何かを探すつもりの旅でしたが、医療者として、やり残した宿題が三つ有ることに気づいてしまいました。

それは秩父地域の問題と課題

『地域の進行癌の撲滅』 ※がん検診受診率の向上

『地域の医師の確保と若手 医師の教育』 ※奨学金制度の問題

『健康寿命の延長』 ※特定検診(メタボ検診)人間ドック等の検査の活かし方

まず『地域の進行癌の撲滅』についてお聞き下さい。

日本人の死因の一位は癌ですが、早く見つけさえすれば、癌ではまず死にません。

私の秩父での外科医としての経験、印象は、あまりにも進行癌や末期癌が多いことです。つまりは、治らない癌、あるいは再発の危険がある癌が多いという事です。医師として残念でなりません。

検診の充実と工夫が必要です。その前に個人の自覚、健康への意識、癌という病気の知識と理解が必要です。

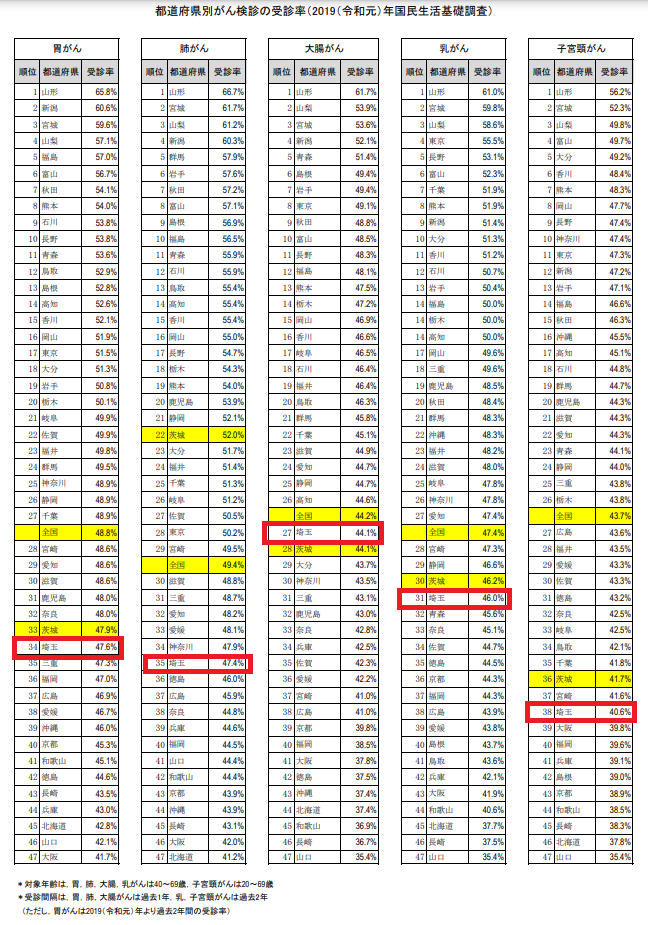

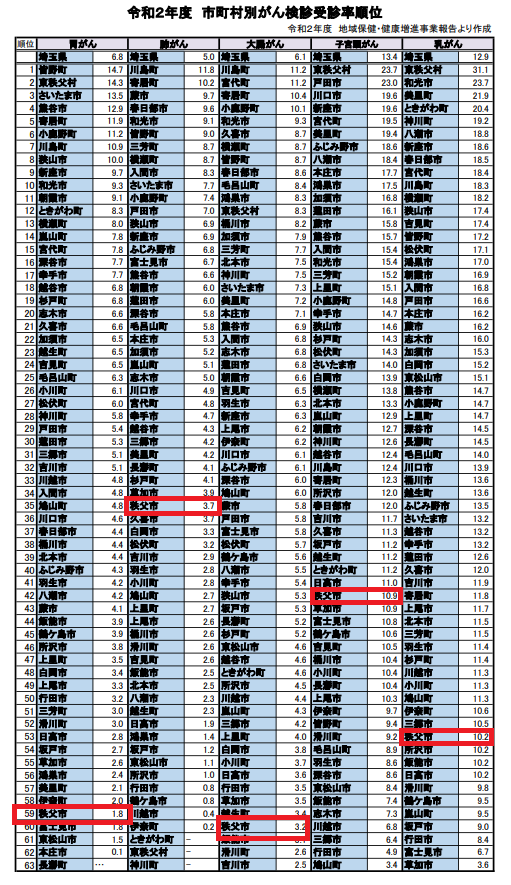

また、当地域の『がん検診受診率』が低いことも問題です。全国的に見て、埼玉県は低くのですが、その中でも、バラツキはありますが、極端に低いところもあります。(画像をご覧ください)行政と我々医療者の啓蒙活動が必要です。

医療は日々進歩しています。例えば、早期に見つかった胃癌や大腸癌は、内視鏡で治せます。検査も、より安価で、簡易的に、有効に行える方法が開発されています。

しかし、残念ながら、全ての癌に対して、あるいは、全ての国民に、検査を行うことは現実的には不可能です。

私は、まず胃癌と大腸癌に注目したいと考えます。大腸癌は今急速に増えています。

便の潜血検査キットは郵送で送れます。

ほとんどの胃癌の原因はピロリ菌と判明しました。ABC検診、血液検査のみで、胃癌になり易いか否かがわかります。(リスク検診)

当院は7年前にこの検診を秩父病院の臨床研究として無料で実施し、医師会や秩父市等に提案しましたが、実現しませんでした。今度こそ、皆さまのご理解とご協力を得て、秩父郡市に、時代に則した、システムが構築される事を願っております。

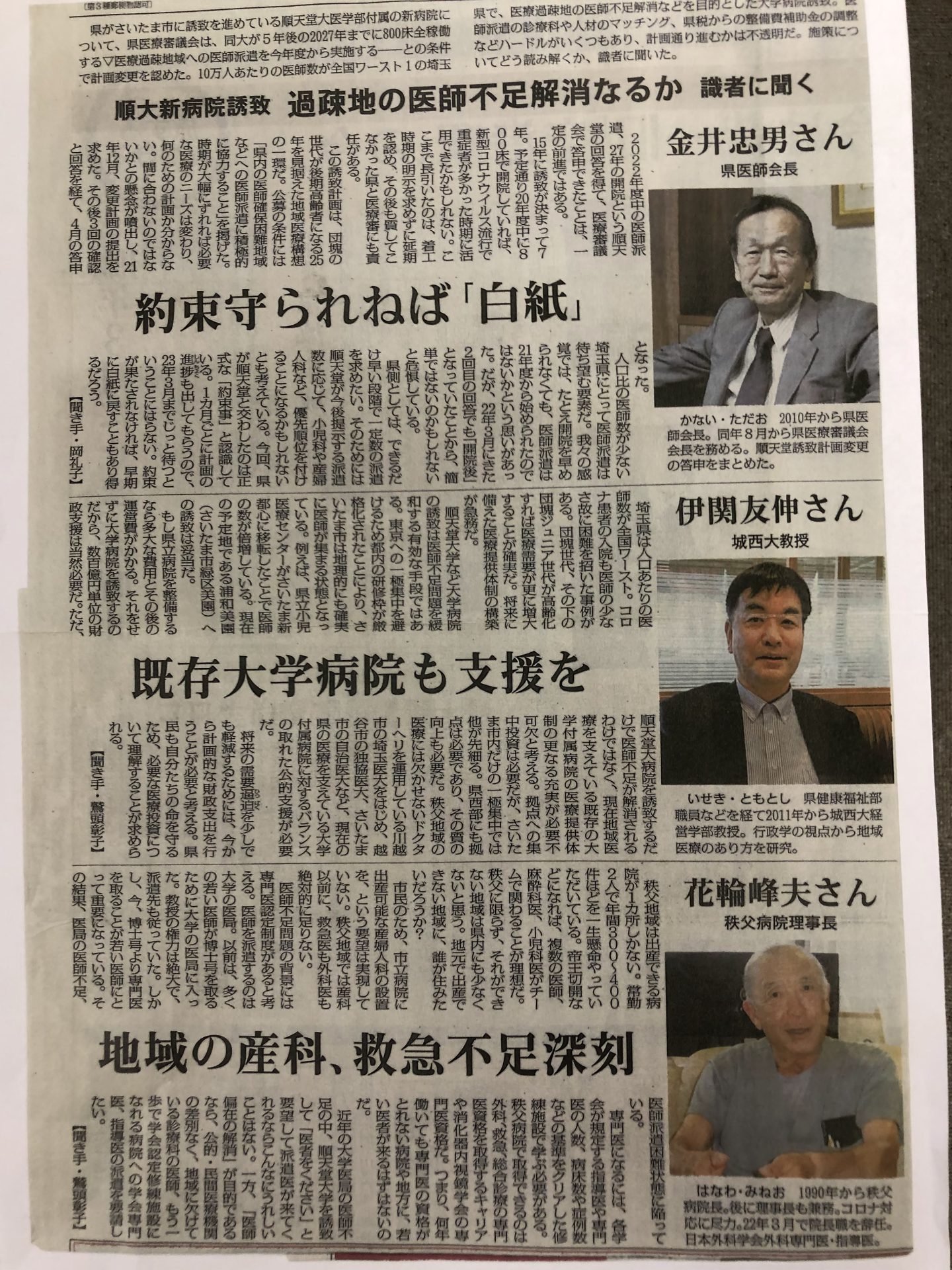

次に『地域の医師の確保と若手医師の教育』ですが、埼玉県は人口当たりの医師の数は全国で最下位です。しかも、地域による医師偏在は顕著で、我が秩父地域の医師数は最低レベルです。

地域医療の質は当然、医師数と医師の個々の能力に左右されると言っても過言ではありません。

埼玉県では医師確保のために幾つかの対策をやっています。大学病院の誘致計画や、医師育成奨学金制度などです。県内の医師偏在についても、秩父地域のような、医師不足地域(特定地域)を指定して、優先的に医師を派遣する対策を行なっています。しかし、何故か『派遣先病院は公的公立病院に限る』のです。奨学金の返済免除要件も、『埼玉県県内の特定地域の公的公立病院で、9 年間勤務すること』なのです。これは、自治医科大学卒業生についても同じです。

私にはまったく納得できない制度です。

医師教育と言う視点から、医師が育って行く上で、重要なことは、様々な環境で修練すること。つまり、私は、公立病院だけの研修ではダメである。民間病院の医療や気風にも触れるべきであると思っています。

また、現行制度には、彼ら若手医師のキャリア形成、目指す専門科の専門医資格への配慮が全くありません。私は今、埼玉県や県医師会に出向き、あるいはメール等で、私の思いをお伝えしています。

私は、この制度、条例、規則は、『公と民の差別』と認識しております。県議会での議論を期待し、県会議員様達にお願いしているところです。秩父地域医療にとって大事なことと考えています。

最後に『健康寿命の延長』です。

がん検診を始め、特定健診(メタボ検診)人間ドック等の検査結果をどう生かすかと、自己の健康管理に尽きると思います。具体的には、運動と食事、栄養管理でしょうか。

健康寿命の裏返しに『ピンピンコロリ』と言う言葉があります。

秩父病院で『死に方』についての講演をしてもらったことがあります。講師は『人は必ず死ぬのですが、皆さんはどんな死に方をしたいですか』と尋ねてきました。日々様々な死を見ている我々は、いきなりの質問に戸惑いました。院長はどうですか?私はとっさに、心筋梗塞と答えました。私は終末期の患者さんと家族の関係、それぞれの感情の移り変わり、様相を知っています。実に様々ですが、家族が疲弊して行く様子は共通しています。心筋梗塞としたのは、苦しまずにコロッと死に、家族にあまり迷惑をかけないと考えたからです。『院長、今は心筋梗塞もそう簡単には死なない。リハビリ、介護が必要となりますよ』確かにそうだ。外科部長は癌と答えました。彼は、『癌は診断されてから死ぬまで時間ある。だから色々と考えることができる』と言いました。私は正直、驚きました。偉いとも思いました。彼は癌の専門医でもあります。若い後輩に諭された気がしました。

どんな生き方、どんな死に方をするか?

そんなことを考える事も、健康寿命の延長に繋がるかも知れません。

これらを実現するべく、様々な方面の皆様と日々お話をしております。是非とも共感していただけるようでしたら応援をお願いいたします。

ぜひfecebookもご覧ください。

3年ぶりに新入職員の歓迎会ができました。コロナ禍の閉塞感を払拭しました。公園橋下、

Chichibu farm stayというオートキャンプ場で、バーベキューケータリングパーティー、

(TEXAS SMOKING BRREL)をやりました。

皆の心がけが良かったためか?コロナと戦ったご褒美か?梅雨の長雨がピタッと止み、晴れました。しかし、午後に雷雨・大雨となりました。それでも、我々は少しも慌てません。1年前のワクチン1000人接種プロジェクトでの同じ状況を思い出しました。経験者はテントの支柱を抑え、あの時は、ワクチンを、今回は素晴らしい料理を、完璧に守り抜きました。その後天気は急速に回復し快晴となり、久しぶりの解放感の中で、気持ちよく飲み、喰いました。これが普通なのです。おかしな世界からは、もうさよならしましょう。

ぜひfecebookもご覧ください。

東海道の旅の終わりころ、病院から電話が入り『毎日新聞から取材の依頼が来ています。地域への医師派遣について』とのこと。貧乏性なのでしょうか、帰った後に予定ができたことにホッとしました。連休明けのある日、取材を受けましたが、順天堂大学病院の県南地域への誘致についての取材でした。誘致の条件の一つが『県内の医師不足地域への医師派遣』とのこと。そんなこと、初めて知りました。現場が全く知らないところで勝手に何か動いている、少し腹が立ちました。多分、県は『私どものような民間病院』には情報を出さないのでしょう

院長室の片付けをしていて、すっかり忘れていた一枚の書類が目にとまりました。『秩父群市医師会長立候補辞退届け』です。そこに何故再び立候補したのか、その理由が書いてありました。それは医師として、あるいは医師会の役員、医師会長として四半世紀取り組み、出来なかった、やり残した事『進行癌の撲滅と、地域を担う医師の確保』をやりたい、と書いていました。『なんだ、今考えていることと全く同じじゃないか。俺って全く進歩しないんだ』と自分でも笑ってしまいました。3年前と今年の秩父医療協議会でも、『医師確保、埼玉県医師育成奨学金の返還免除要件の不平等』について進言しています。3年前の協議会では、秩父医療協議会名で、県等に要望書の提出を要請しましたが、却下されています。今年は再度の要請を申し出ています。

医者を卒業した私は、そんなことはすっかり忘れていました。東海道の旅もそんなことを忘れるためのものでもありました。しかし、毎日新聞のインタビューがくすぶっていた私の心に火を付けました。おさまっていた腹の虫が動き出しました。今後の私の生き方、多少残っているエネルギーの使い方が少し見えてきました。

現在、私は、埼玉県保健医療部や県医師会に、私なりの考えをお話ししています。

埼玉県は全国的に見て人口10万人あたりの医師数が全国最低です。その中で地域格差、つまり埼玉県の北部、利根地域、そして我々の西部(秩父)は極端な医師不足地域です。

埼玉県ではこれら地域格差を解消するため、いくつかの施策を行っています。

その一つが埼玉県医師育成奨学金制度です。この制度は『将来医師として埼玉県の地域医療に貢献したい』と考えている「埼玉県出身の医学生(県外医学生奨学金)」や「指定大学の医学生(地域枠医学生奨学金)」に奨学金を貸与しています。

私は素晴らしい施策であると思います。

しかし私がどうしても許せないのは、『この奨学金の返還が免除されるためには、特定地域(医師不足地域)の公的医療機関に勤務しなければならない』と言うことです。『民間病院での勤務は返還免除の対象にならない』のです。今時、こんな時代錯誤の差別があって良いのでしょうか。これは私が一貫して言い続けていることです。

行政の言い分は『公的病院が不採算医療をはじめ地域の中核を担う医療機関としてその役割を与えられているためです』とのこと。『役割=義務を与えられている』のであれば、その通りであります。そもそも、医療は営利を目的とするものではありません。行政の言う不採算医療とは、例えば無医地区の医療などを言うのでしょうが、救急医療、災害時の医療、今回の新型コロナ感染症に対する検査、発熱外来診療や感染者に対する入院治療等も、私はこの範疇に含まれると考えます。不採算医療は公的病院のみが担っているわけでは決してありません。

それでは中核病院とはどのような病院を指すのでしょうか?公的病院はすべからく中核病院でありましょうか?

この奨学金制度の本来の目的は医師不足地域の医師確保、不足診療科の医師の確保であると承知しています。

重要なことが忘れられています。それは奨学金対象者の心情、希望を含めた状況を知ること。同時に、勤務先の地域医療の実情を知ること。さらに、奨学金免除指定病院の医療内容、学会修練施設等の有無の把握であります。魅力ない病院、地域には人材は集まりません。当事者達を置き去りにした施策は意味がありません。私は『若手医師にとって魅力のある病院とは継続的に専門性のある指導医がいること。各学会の専門医資格のキャリアを取得できること』が指定病院の条件と考えます。それがすなわち中核病院であると考えます。

私はこのことを広く訴え続けてまいります。目的達成を拒むような『条例』であれば変える必要があります。今、埼玉県医師会では医師の地域偏在を無くす施策が進んでいるようです。

県医師会、埼玉県医療審議会、埼玉県議会での十分な議論を期待します。

令和4年(2022年)4月1日(エイプリルフール)、東海道五十三次徒歩一人旅に出かけました。

50年以上やってきた医者。私は今までに、60歳、65歳、70歳になった時、周囲に医者を辞める、辞めると言い続けて来ました。東京オリンピックの開催が決定した時、今度こそと思い『東京オリンピックが終わったら医者を辞める』とスタッフ達に広言しました。オリンピックはコロナで1年延期となり、加えてコロナ対策のため、私の辞任も伸びました。

それでも外科医の仕事、特に手術への執着は簡単には振り払えずにいました。今まで、手術のない自分は考えられませんでした。勿論、手術は今でも十分にできます。しかし、一方で、術後の患者さんの容態に自分の気持ちが100%左右されることに耐える気力は失せつつありました。精神的に臨床外科医としての限界を感じて来ていました。余力のあるうちに次の何かを見つけたいとも思いました。なんでも良い、私には区切りが必要と思いました。そして自分の今の体力を知る何かに挑戦してみたいと考えました。

そして、昔の人が普通に歩いた道を歩くことにしました。

仕事からの解放と未練の狭間で、自分では『医者の卒業旅行』かつ『次の生き方を探る旅』と位置づけ東海道を歩くことにしました。

多少の準備として自転車での札所巡り、病院への徒歩通勤、メディカルフィットネスでの訓練をやりましたが、1日せいぜい15キロがやっとでした。ダメならすぐ止めることも考え、エイプリルフールの出発としました。私に取って、リスクという点では山や海・空から比べれば問題ないことです。

4月1日 東京に住む長女と孫、犬のポンタに見送られ、日本橋を出発しました。

この時はダウンジャケットの上に雨合羽上下の出で立ちでした。悪戦苦闘、辛くも面白い、我慢、我慢の旅でした。初めて体験、コロナの災い、腹の立つこと、戸惑うこと、嬉しかったこと、勉強になったこと、自分を含めバカじゃないかと思ったこと、磯部餅と甘酒がこんなにうまかったことに気づいたこと、雨の中ただ黙々と歩きゾーン(ある世界)に入りそうになり、顔の雫が涙か雨か?分からなくなったこと、外科医としてウクライナまたはモスクワに行こうと思ったこと。

結局28日間、2日は停滞したので、26日で637キロ、1日平均24、5キロ歩きました。

この経過はフェイスブックに逐一アップしました。驚くほど多くの人たちが見てくれていて、声援を送ってくれました。(詳細はFBをご覧ください)

途中棄権はあり得ませんでした。意地というと少し違うが、『昔の人は草鞋で歩いたのに』が常に頭の中にありました。しかも、もっと早く。東海道、2週間で歩いたそうです。(こんなに多くの人達に声援されては、途中棄権を出来るはずはありません)

京都三条大橋に着いた時、特別な感情・感慨は全くなし。不思議です。

今後の人生の生き方全く見えず。これも残念でした。

京都でゆっくりなんて言う感覚は全く浮かばず、修学旅行の中学生で賑わう中、タクシーを止め、一目散で京都駅、新幹線は東京駅までなんと2時間14分、味も素っ気もなし。

秩父に帰り10日間位は温泉、マッサージ等で休養、その後、1週間のシングルハンドヨットクルーズと釣り、こんなにゆったりしたことはなかった。

その後、朝起きて、なにもやらなくて良いことに『なんて良いもんだ』と感じました。釣ってきた魚をさばいたり、孫のピアノ発表会を見に行ったり、ドリカムのミューズパークのコンサートを歩いて下見したり。

しばらくすると、何かにつけ、やたらと腹が立つようになりました。やることがないのには参りました。腰が痛いのに、遠くまでわざわざ歩いたり、皆野の温泉まで歩いたり。

朝起きて、犬の散歩以外にやることがないのは、苦痛でしかなくなりました。

この旅の最中には全く気付かなかったことが、今はっきりと分かって来ました。私には以前のような体力はもうありませんが、『頑張ること、我慢すること』はまだ出来ることが分かりました。一歩でも前に進めば、必ず目的の宿に付くことも改めて体験しました。予定がないこと、目的・目標がないことは苦しい。これがないと、多分、生きて行けないと思うようになりました。

振り返って、どんなにマメが痛くても、どんなにふくらはぎが痛くても、明日は前に進み、遅くても歩き、目的地まで辿り着くという目標がある旅は充実していたと、あの旅、あの、ただただ歩いていた時間が懐かしい、恋しいと思うようになりました。

この旅を経験し、私自身が見えたことが、最高の収穫でありました。

私にはまだやらなければならないことが沢山あるようです。今後は、多少は残っているエネルギーを、手術や診療の代わりに『秩父地域の進行がん撲滅・健康寿命の延長・地域を担う若手医師の確保と教育』のシステム作りに半分くらい、残りは『自然との戯れ』に使いたいと思っています。 (*手術はやります、まだ外科医ですから)

次回からは、これからの私の取り組み・システム作りの「独り言」をつぶやきます。

私、花輪峰夫は2022年3月をもって秩父病院院長を退任いたしました。半世紀にわたり、臨床外科医・救急医として、秩父地域の医療に誠心誠意取り組んでしてまいりました。

この間、様々な方々にご支援頂いたことに心より感謝申し上げます。

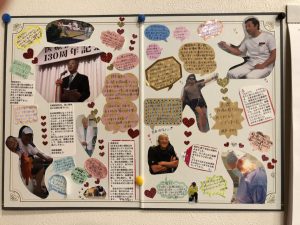

当院の職員より心に響く言葉とプレゼントを頂きました。最高のスタッフに支えられ、今あることを感謝しています。

今後しばらくは理事長として病院運営に専念しますが、後進への指導は引き続き行ってまいる所存です。

秩父病院は、坂井新院長以下、全スタッフが『秩父地域の医療を担う』と言う気概をもってさらに努力してまいりますので、引き続きご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

次回からは、このコーナーは『花輪の独り言』といたします。

- 当院職員へのワクチン接種後の抗体検査について(2報)歯科部長:長谷川 義朗

当院では2021年3月から1回目の新型コロナウイルスワクチンの医療従事者の先行接種を開始しました。2022年1月までに3回目のワクチン接種を終了しました。ワクチン接種を行うと同時に職員の抗体価を測定しています〔協力 (株)秩父臨床医学研究所 検査方法: CLIA法・ロシュ社・SARS-CoV-2抗体(S)IgG定量・判定基準50.0未満 (AU/ml) 〕。

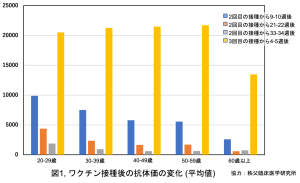

1回目の測定は2回目のワクチン接種から9〜10週間後、2回目の測定は2回目のワクチン接種から22〜24週間後、3回目の測定は2回目のワクチン接種から33〜34週間後、4回目の測定は3回目のワクチン接種から4〜5週間後に行いました。

結果を図1に示します。

グラフは各年齢層(20〜29歳、30〜39歳、40〜49歳、50〜59歳、60歳以上)に分けてそれぞれの平均値をグラフにしています。対象は70名で未感染の職員です。

2回目の接種後から時間が経過するにつれ抗体価は減少しました。各年齢層で差はありますが3回目の測定の結果は1回目の測定の結果の10%〜30%まで減少しました。しかしながら3回目のワクチン接種後は1回目の測定結果の200%〜500%と大きく上回りました。これはいわゆるブースター効果と考えられます。

60歳以上の層では他の年齢層と比較して抗体価の平均値は低値を示しまた。また、全年齢層で抗体価の個人差は大きく出ました。20代でも抗体価が低い人、高齢でも抗体価が高い人それぞれいました。

昨年8月に当院の病棟でクラスターが発生しました。残念ながら職員数名が感染してしまいました。しかしながら2回目のワクチン接種を終えていたので症状は軽症でした。抗体カクテル療法を行い、入院治療することなく治癒しました。この時期はワクチン2回目の接種から18週間ほど経過した時で2回目の抗体価の測定を行う前です。抗体価はそれなりに低下し始めている頃だと思われますが、軽症で済んだ要因の一つがワクチン接種による抗体の獲得であると考えられます。

今後考えられることは、ワクチン接種を終えていれば重症化はまぬがれるということと、多くの人がワクチン接種で抗体を獲得すれば、集団免疫が獲得でき、結果としてコロナ感染者が減少するだろうということです。3回目のワクチン接種後の抗体価の上昇は大きいです。 いち早く多くの方々へ接種が進むよう努力いたします。

(文責 院長 花輪峰夫)

- 今年(2022年)に入ってからのオミクロン株感染患者治療の経験と印象

- 感染者の急増の割には、感染者の入院が少ない

- 入院患者は、ほとんどが超高齢者か重篤な基礎疾患を持つ方

- 感染しても軽症、無症状の方がほとんどである。オミクロン株でもコロナ肺炎像を呈した症例が3例あった。この内2例はワクチン未接種、1例はワクチン1回接種であった

- 入院患者は老人施設からの方が大半であり、介護度は高く、看護・介護は以前とは比べものにならない程大変である。

- 診察あるいは入院時、治療薬投与の時間的条件(発症後5日以内)を過ぎている方が大半であり、自宅療養中の詳細な観察が重要であり、治療薬が宝の持ち腐れにならない対策が必要である

- 老人施設等でクラスターが発生した場合、感染者はできるだけ初期に治療薬の投与が必要と思われる。この場合、経口薬は無理な場合も多く、注射薬(ソトロビマブ等)の投与が有効であろうと思われる。そのためには、施設や嘱託医、診療所、コロナ治療医療機関の連携が急務と考える

オミクロン株感染についての感想・考察

総じて、重症化する方は少ない。軽症、無症状の方がほとんどである。従って、実際の感染者は発表されている数を大幅に上回っていると考えられる。最近では、発熱外来での抗原・PCR検査の陽性者が半数近くに上る日もある。感染者の入院患者数は感染者数に比例する程は増えていないことは、オミクロン感染は重症化することが少ないことを裏付けている。

報道は、重症化・死亡に至る方が増えていると危機感をあおるが、私にはそれらが極端に多くなっているとは思えない。高齢者が感染すれば若者より重症化リスクが増すことは当然であり、基礎疾患が悪化しても全く不思議ではない。高齢そのものがリスクであると言って良い。死に至る方は超高齢者か、又はかなり重篤な基礎疾患を持つ方が大半と推察する。医者が言ってはいけないことかも知れないが、人は歳を重ねれば必ず死ぬのである。オミクロン株に変わった現在、高齢のコロナ感染者の死は、多くの場合コロナ感染が直接の原因ではないと思っている。様々な意見があろうが、『コロナは怖くない、さらに、オミクロンの感染力は強力であるが、重症化はせず。重症感染症とは言えない。さらに、今までのワクチン接種の効果もあり、感染しても大事には至らない。従ってオミコロンは怖くない』が肌で感じている私の実感である。癌、脳卒中、心臓病、重症外傷と比べれば、何をそれ以上に恐れることがあろうか。

3回目の追加接種

当院職員の内、ワクチン3回目接種後に感染した職員が3人いる(いずれも院内感染ではない)この内2人は無症状、1人は軽症~中等症であった。家族感染であった事例では、3人の幼児は当然ワクチン未接種であったが、微熱、鼻水等風症状のみ・。配偶者は2回接種後で当院職員は3回接種後であった。症状は配偶者により強く発現したと言う。

ワクチン3回目の追加接種の効果はどれ程のものかは現時点では不明であるが、冒頭の如く、3回目の追加接種後の抗体価の上昇具合から推察すると、大いにその効果、特に重症化阻止効果に期待できると思われる。

昨年の第5派が収まった、10・11・12月になぜ早く準備し、より早い追加接種が出来なかったのか悔やまれてならない。当初言われていた、2回目接種よりの8ヶ月接種間隔としたのは、ワクチンが手に入らなかったためなのか?今となっては3ヶ月未満でも良いのではないか?サンプルでも継時的に抗体価測定を行う必要があったのではないか?接種券に縛られていたのではないか?医師や看護師等の接種スタッフの確保の問題か?不満と疑念は残る。昨年来の反省が生かされていない、全く進歩していないと思う。

今、やるべきこと

私は日本が取ってきた今までのコロナ対策の全てが間違いであったとは決して思わない。むしろ、総じて良くやって来たと思っている。しかし、3回目の追加接種が著しく遅れていることは事実、すでに第6派には手遅れである。水際対策は追加接種が行き渡るまでの時間稼ぎ、は理解できた。しかし、思惑通りに行かなかった現状を真摯に見つめるべきである。次の変異株の流行に向けて追加接種は必要との、言い訳じみた意見も多少は理解できるが、追加接種率が低いとの理由で様々な規制を解除しないことは誤りであると思う。状況は刻々と変わっているのである。経済は低迷し、社会と人の心は今や鬱の世界に入り込んだ。しかし『元々怖くなかったコロナウイルス自体もさらにマイルドなオミクロン株に変わった』のである。

『今や、コロナ感染症はインフルエンザと同等の対処をすべき』と考える。

高齢者に対する感染防止措置は重要であるが、規制の強化、蔓延防止措置の拡大・延長は今となっては大きな意味を持たないと考える。

救急車の受け入れ困難事例は今最大の問題となっているが、その原因は、コロナ感染者の入院病床確保のために病床が無い、あるいは病院スタッフが感染または濃厚接触者となり勤務できず、病院の本来の機能が維持できなくなっていると聞く。私は、秩父地域ではそこまでの状況との認識はないが、コロナ以外の急性重症患者が満足な治療を受けられず、不幸な結果となることは当然あり得ることである。当院の実際を見ても、発熱外来を含むコロナ感染者の診断・見分け検査のため、一般外来機能は大きく制限されている。入院治療についても、感染患者の隔離や特別な感染予防対策が必須であり、通常の入院治療、手術日程等にも少なからず影響を及ぼしている。また、がん検診や人間ドッグ等についても検査を控える傾向があり、早期発見・早期治療の原則が脅かされている。この原因の多くが、国や行政の柔軟性を欠いた根本的対策、実行の遅さ、優柔不断にあることは間違いない。医療逼迫も社会不安もこれら失策が作り出したものと思えてならない。

私は、今の世間の空気感・風潮は是非とも変えなければならないと思う。規制・自粛の時期は過ぎたと感じる。今は国民に夢と希望を与える時である。重ねて言うが、以前は有効であった、脅かしによる自粛と規制強化による感染予防、この「プロパガンダ」とも言うべき施策は、今は意味を持たないと考える。

『ワクチン接種と自然感染による集団免疫の獲得』に舵を切る時である。残念ながらそうせざるを得ない状況に陥ったとも言えるが、それでなければ我々の心は萎縮し希望を失い、日本は世界から取り残されてしまうであろう。

登山でも航海でも、決断できないことは遭難に繋がる。

コロナに関わっている医療者として、敢えて両方向(規制か緩和)のリスクは承知で、医療専門家と称する人達や政治家が発言しないであろうことを訴えたい。正に決断の時『潮時』である。今は、次への準備をしつつ、『マイルドオミクロン株』に賭けるしかない。

中間総括

秩父地域における新規感染者はこの約3か月間は報告されていません。日本全体でも急激に減少しており、今のところ低水準で落ち着いています。一方、世界に目を向ければ、全く感染が収まる気配はありません。さらに、昨日(2021年11月30日)、変異株・オミクロンによる感染者が日本でも確認されました。今、このウイルスに対し、警戒感が広がっています。私は11月30日に秩父郡市医師会誌に「秩父病院のコロナとの戦い」というタイトルで寄稿しました。現状のコロナ禍の状況は刻々と変化しますので、今の私の考えも医師会誌に書いた文章の内容も、明日には変わって行くかも知れません。そんな訳で、2021年12月1日の時点でのコロナの状況を、中間総括として記録に残すべく、医師会誌に書いたデータを抜粋して、ブログにアップすることにしました。

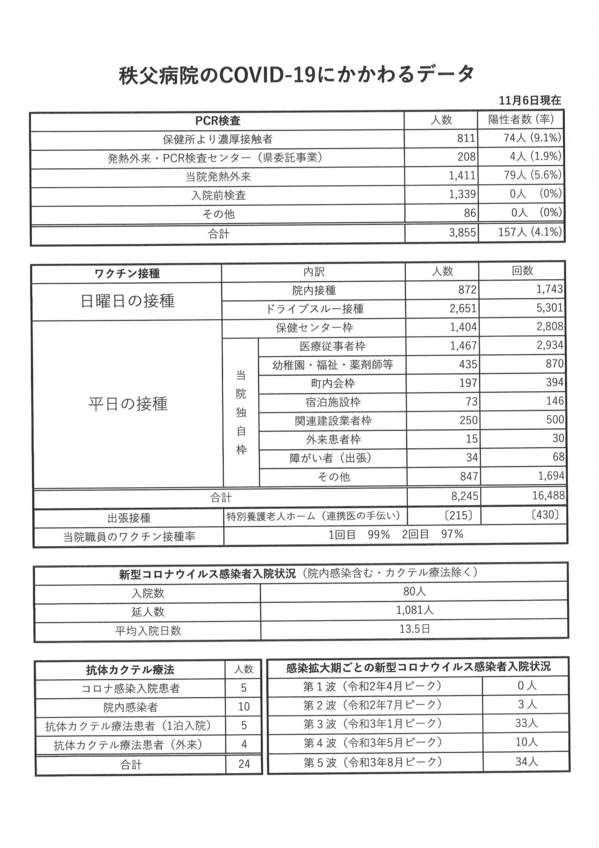

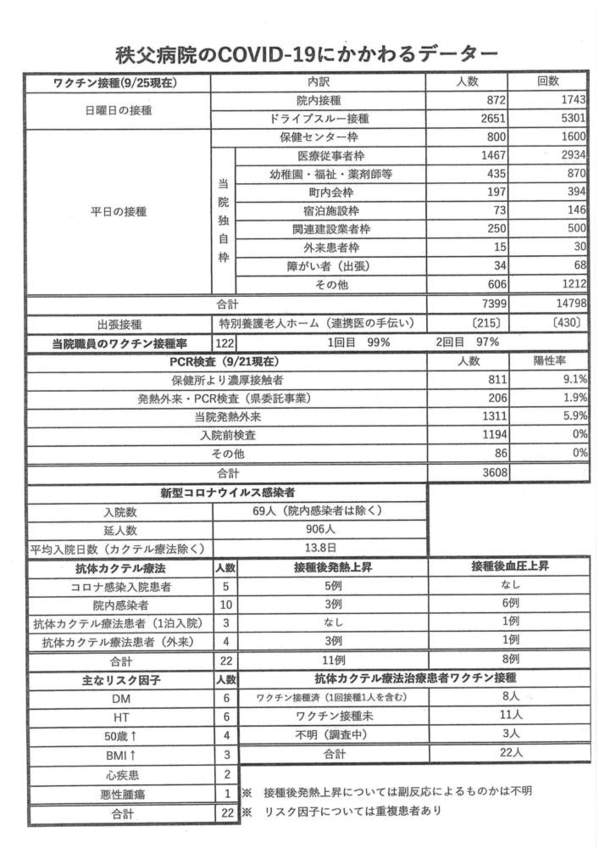

1, PCR検査・抗原検査(表1、2021年11月6日現在のデータ)

当院における新型コロナウイルスに対する検査の種類、受診のタイプは様々である。

外来でのPCR検査は延べ3855回行ったが、陽性者は157人(陽性率4,1%)であった。内訳は別表1の通り、濃厚接触者は74人、(陽性率9、1%、)、次いで当院発熱外来79人、(陽性率5,6%)と高い。県よりの委託の発熱外来・PCRセンターは4人(1,9%)、入院前検査は0人であった。2021年11月6日現在の秩父地域の感染者589人の内157人(約26%)を当院で診断したことになる。

2、ワクチン接種(表1)

別表1の如く、接種総人数は8245人・16488回である(2人は1回のみ)

表1の如く、様々な接種方法、内容でワクチン接種を行った。

最初は医療従事者への接種であった。当院は、今年の1月に、埼玉県から秩父地域のワクチン接種協力病院(A病院)に指定され、医師会員等、医療従事者への接種と各病院へのワクチン配布を依頼された。

私は国の指示したワクチン接種の順番、諸外国でもそうだが、最初に医療従事者から行ったことはしごく当然、重要な意味があると考える。なぜなら

○ 医療従事者は感染者に接触する機会が多く、感染リスクが高い

○ 医療従事者が感染しないことは少しでも医療崩壊を防ぐことになる

○ 医療従事者は一般人と比べ、ワクチンの効果やリスクを理解でき、自身の接種に適切な選択が可能であり

○ 医療者が率先して接種することは、ワクチン接種自体に弾みがつき、全体の接種率の向上に繋がる

○ 言葉は悪いが、実験台としての役割と考えるからである。

メッセンジャーRNAという初めてのワクチンであり、実験台も含め、私は一人の医療者としてこれらは十分に理解できた。

仮に、医療従事者が30パーセントしかやらなかったら、一般の人はほとんど接種しなかったであろう。その結果、接種率とワクチンの効果は格段に落ちたに違いない。

しかし、最も大事な意味は「我々医療従事者がコロナと戦うための鎧を早く身につけるため」であろう。

●副反応(2021年11月6日現在)

以下に当院での1回及び2回接種を合わせ16488回・8245人のワクチン接種後(全例ファイザー)の副反応等のデータと対処法につい紹介する。

対象16488回の被接種者の概ね6割は65歳以上の高齢者であり、内約7割は80歳以上の超高齢者であった。

観察中の副反応

① 接種後の観察時間中に、何らかの症状の訴えがあった件数は57件(0.35%)

② そのうち明らかに副反応と考えられた件数は10件(0.06%)

③ 内1例をアナフラキシーと診断 (0.006%)*ショックではない

④ 予診票および問診の結果で、接種を中止した症例は3件(0.018%)

⑤ 接種前に被接種者から直接当院へ電話等でアレルギーおよびアナフラキシーの既往の申告があった症例は35例(予診票のアレルギーのチェック、花粉症等は除く)

⑥ 内訳は蜂刺され15例、薬剤(造影剤を含む)10例、食材5例、不明4例

⑦ 蜂刺され症例の内1例はアナフラキシーショックで当院に緊急搬送の既往があった。たこの症例を含め、2例がエピペンを携帯している

⑧ 特記すべきことは、申告のあった35全例に接種を行なったが、初回・2回目接種後、観察時間内に副反応は発症しなかった

*私は救急外科医・麻酔医であり、ショックの対処はスタッフも得意分野である。従って、当院はアレルギーの既往を訴えた被接種者を積極的に受け入れた

*アナフラキシーを発症した2例は抗ヒスタミン、ステロイドで軽快した

*1回目の接種後にアナフラキシーを発症した1症例に接種前に抗ヒスタミン剤を点滴静した後に2回目の接種を行なったが、副反応は出現しなかった

接種翌日以降の副反応

当院の職員及び関係者、約150人(300回)に行った接種(ファイザー)の翌日以降に発症した副反応は、接種部の筋肉痛、発熱、頭痛、倦怠感が主なもので、一般に言われている症状と大差はなく、重篤な副反応はなかった。

*新型コロナワクチン接種によるアナフラキシーショック死亡例は私の知る限りではない

*日本医療安全調査機構の「注射剤によるアナフラキシーに係る死亡例の分析」の提言の一行を紹介する

「薬剤投与後に皮膚症状に限らず患者の様態が変化した場合は、確定診断を待たずにアナフラキシーを疑い、アドレナリン0,3mg(成人)をためらわずに、大腿前外側部に筋肉注射する」

3、治療(表1)

2020年2月初旬より発熱外来を始め、その後、県よりの要請に答え、4月28に感染者専用病床を1床、5月7日の連休明けより3床、8月11日より5床、11月30日より7床、最終的に2021年2月13日より10床の感染病床を整備した。*県よりの指導により、2021年10月25日よりは感染者減少のため5床に、11月末より3床に減らしている。

当院は当初より以下の受け入れ条件を埼玉県に提示している。

- 公的病院が満床であること

- 秩父地域の感染者に限ること

- 中等症以下であること

- 重症化した場合には、埼玉県の責任において迅速に感染症専門施設へ転送すること

であったが、全てがそんな訳には行かなかった。

東京や県南地域と比べると、当初は秩父地域の感染者は少なく、当院の感染入院患者についても、第1波では入院は無く、2波の2020年7月に初めて3人の入院があった。その後しばらく無く、3波の11月に5人、12月に7人、2021年1月に14人、2月に7人、4波の5月に10人、5波の7月に10人、8月に19人、9月に5人、計80人である。幸い、2021年10月以降の感染者入院は無い。入院患者の内訳は秩父管内が59人、管外が21人であった。この内6人が重症化等で高次医療機関に転院となった。

●2021年9月より抗体カクテル療法を開始した(表1)

当院の少ない経験と多くの知見から、この療法は早期に行えば、重症化を防ぐことができると確信している。

4,抗体検査(表2 当院職員・抗体検査データ・グラフ)

秩父地域では2021年3月12日にワクチン接種が開始されましたが、当院では 職員のほぼ全員に、ワクチン接種前に抗体検査を実施しています。この結果、当然全員抗体は判定基準以下でした。これはその時点で感染者なしを意味すると思います。

当院におけるワクチン接種後の年齢別抗体価の変化

【試験対象】

当院職員のうち23歳から77歳までの男女(男性12名, 女性68名)の80名

(院内感染により抗体カクテル療法を受けた人は除く)

【計測方法】

C L I A法・ロシュ社・SARDS-CoV-2抗体(S)IgG定量 判定基準50.0未満(AU/mL)

(協力:秩父臨床医学研究所)

【結果と考察】

結果をグラフに示します。

① 接種後9〜10週後には全年齢層で抗体価の上昇が見られました。また40歳以上よりも23歳〜39歳までの年齢層で多く確認されました

② 全年齢層で接種後から34週までの間に経時的に抗体価は減少しました。

③ 抗体価は個人差が大きく、若年層でも低い人、高齢層でも高い人がいました

④ 抗体価の減少幅も個人差が大きいことがわかりました

年齢、個人により抗体価はさまざまです。一概に若いから、高齢だから、ということはありませんが全体的に若い年齢の方が抗体価は高い結果でした。しかしながら「抗体価が高い=感染しない」ということでは決してなく、感染する可能性はあります。

当院で発生した院内感染では職員2名が感染しました。当然この2名もワクチン接種が完了している人です。それぞれの抗体価は、1回目の計測が7699AU/mL, 2167AU/mL 、2回目の計測が2492AU/mL, 800AU/mL(*感染前)でした。院内感染した際、この2名に自覚症状はほとんどなく、二人は感染の初期段階で抗体カクテル療法を行いました。抗体カクテル療法が終了してから2週間後に測定した抗体価は108084AU/mL, 151119AU/mLと10万を超す極端な高値を示しました。また、抗体カクテル療法が終了してから10週間後に行った抗体価の結果は22742AU/mL, 54629AU/mLとやはり経時的に低下していますが、万単位の高価ではあります。

抗体価が感染予防・重症化を左右するとすれば、ワクチンの3回目の追加接種が必要であると考えられます。一方、抗体価が万単位を超える人にワクチン3回目の接種は必要か?

また、抗体の数値が低くても、抗体さえあれば、感染したとしても急激に抗体が増え、重症化しないであろうとの報告もあります。今後の研究成果が待たれるところです。

平常診療体制への復帰

8月17日最初の院内感染の確認以来、新規入院・予定手術等一部の診療体制を制限してまいりましたが、現在、院内感染は十分にコントロール下にあり、2021年9月8日から、平常の診療体制に復帰致しました。

今後も、引き続き、新型コロナ感染症の患者さんに付いての入院治療、ワクチン接種、濃厚接触者に対するPCR検査、発熱外来、PCRセンターとしての機能等を行ってまいります。

私の医師として生きた半世紀の中で「通常の診療・手術・検査が出来ること」がこんなに素晴らしい、有難いことであると初めて気付かされました。

出来るだけ早くコロナを収束させ、全精力を一般診療に注入できる日を念願しています。

ご迷惑、ご心配をお掛けしましたが、今後もより一層、感染防御体制を強化し、地域医療を行なってまいります。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

『仮称・抗体カクテル療法センター立ち上げ』

この療法は最近大変有効であることが分かって来ました。まだ症例は少ないですが、当院での十数例の経験でも同様に有効性を確認しております。

現状での、この療法を行う条件ですが、外来での治療が可能となりました。ただし、投与後の副反応が発言した場合に備え、接種後24時間医療機関に連絡できる体制が確保され、状況により入院が可能であるとのことです。従って、実際には、新型コロナ感染症を受け入れている病院ということになります。

一方、医療逼迫・感染病床の不足に伴い、自宅療養中患者さんが増え続け、その中で重症化したり亡くなったりする事例が増えて来ています。

そこで当院では、自宅療養中の患者さんの内、適応基準を満たす患者さんに保健所や自宅療養協力医療機関と連携し「抗体カクテル療法」を行いたいと考えています。

当院の少ない経験と多くの知見から、この療法は早期に行えば、重症化を防ぐことができると確信しています。

今、この療法の適応基準や実施条件が定まっておりませんが、大変有効であることは間違い無く、当院でも適応症例があり次第、お引き受けし、治療を行うつもりです。

院内感染

8月初旬頃より、埼玉県でも感染者の急増で、感染者の入院が難しくなり、同時に重傷病床も不足、当院でも重傷者に対し、人工呼吸器を使用しての治療を行なわざるを得ない状況もありました。一方で自宅療養者も急増しており、重症化した場合の対処の難しさ、救急車の受け入れ困難が現実のものとなって来ました。

当院ではコロナ感染者専用病床を10床備えて感染者への治療を行っております。

こんな状況下で、痛恨の極みでありますが、8月17日に一般病棟の入院患者さんに初めてPCR検査陽性が判明、以来、8月24日の間に、計12名の患者さんと、病室担当職員2名(計14名)にPCR検査陽性が判明しました。感染した患者さんの大半はすぐに感染病床に移し、感染病床に収容できなかった患者さんは、特別個室感染病床を整備し、抗体カクテル療法等を行いました。その後は新規入院の中止、入院手術の中止等の対処、全入院患者さんと全職員に対する、最低2回/週のPCR検査の実施を続けました。新規感染患者さんの経過は良好です。その後、10日間感染者は出ませんでしたが、9月3日に陽性者が一人判明しました。

2名の職員は、二人ともワクチンを2回打っておりましたが、感染しました。すぐに抗体カクテル療法を行い2週間の自宅待機としましたが。二人ともほとんど症状は現れず、現場復帰しています。

今後は来週初めまで経過を見つつ、保健所・埼玉県のご助言を受け、当院の今後の診療体制を決定していくつもりです。

今回の反省から、予定入院・手術は原則ワクチン二回接種後の入院とし、当日の抗原・PCR検査の実施等を徹底するなど、院内感染防御態勢を今まで以上に強化するつもりです。

今回の苦い経験から、学んだ事があります。

① ワクチンを2回接種していない方に感染者が多く見られたこと。

② 一方、ワクチンを2回接種していても感染することもあること。

③ しかし、ワクチンを2回接種していた人は、感染しても重症化しないこと。

④ 抗体カクテル療法は大変有効であること。

許されるなら、出来る限り早期に、感染者の受け入れを再開し、加えて、医師会の先生方と協力し、自宅療養者への抗体カクテル療法の実施等、コロナ感染患者さんへの治療を継続して行きたいと考えています。

同時に、今までと同様に、一般患者さんへの入院治療・手術も行っていく所存です。

当然、若者へのワクチン接種、特に小学生のご家族、中学生とそのご家族への接種を早急に行いたいと考えています。

このことが当地域に於ける、秩父病院の使命と心得ております。

ご迷惑をおかけしておりますが、早く通常の診療、生活、社会が戻ることを願い、めげずに頑張りますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

91 ~ 100件 / 全220件